Does DX change Japanese company's productivity

新型コロナウイルスの影響によりあらゆる業界で売上が大きく減少した。その一方で、在宅勤務を余儀なくされたことから企業のIT整備が進み、またそれまでの無駄な企業活動や出費が大幅に削減され、企業リソースの効率化を促した。

コロナ禍ですすむDX改革

企業はデジタルトランスフォーメーションに興味津々である。Microsoft CEOのサティア・ナデラ氏は、2020年3月期の決算説明において「2年分に相当するDXが2カ月で起こるのを見た」とコメント。今まさにDX改革の機運が熱していると言えよう。

新型コロナを受けて、IT予算計画の変更した割合

新型コロナによる「働き方改革」「DX」への影響

|

| 出典:Dell Technologies「エンタープライズIT投資動向調査」(2020年5月実施) |

DXとはそもそも一体

本題に入る前に、DXの定義について軽く確認しておく。経済産業省の資料によると、DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義される。

■DXの取り組みテーマ分類

|

| 出典:NTTデータ経営研究所「日本企業のデジタル化への取り組みに関するアンケート調査」 |

もう少し言えば、DXは2つのフェーズに分類できる。1つは顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、収益インパクトをもたらす攻めのIT。それから業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、コスト削減のインパクトをもたらす守りのITである。この守りのITと攻めのITによって、生産性の向上が目指されている。

DXによって労働生産性ないしは利益率の向上が期待される

|

| 出典:総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」 |

DXによる労働生産性の向上とは、どういったメカニズムによって起こるのだろうか。労働生産性は、産出(付加価値額)から投入(労働投入量)を除して算出される。つまり付加価値額を上昇させるか、労働投入量を効率化すれば、労働生産性の向上につながる。繰り返しになってしまうが、これをDXにあてはめると、前者(付加価値額の増加)が「攻めのIT」、後者(労働投入量の効率化)が「守りのIT」となる。

|

| 出典:日本労働生産性本部「労働生産性の国際比較2019」 |

今回のコロナによる強制的なDX改革は、日本の恒常的に低下している労働生産性を押し上げる希望の光となるのではないだろうか。実際「テレワークで生産性2倍」とか「働き方改革による生産性の向上」など、そんな文字をよく目にするようになった。

日本の労働生産性は本当に向上するのか

序章はここまでにして、ここからは本題に入りたい。「日本の労働生産性は本当に向上するのか?」である。ここに疑問を持ったきっかけは、企業のIT投資に対する考え方が以前と何ら変わらない、そんな印象を受けたことである。たしかに、世の中では「DX」「DX」と叫ばれ、企業のデジタル投資額*も増加した。しかし、先に見たようにDXとは「攻めのIT」と「守りのIT」の両方が必要であり、これまでのIT投資とは少し意味が異なるように思える。以下では、過去のIT投資とIT投資への考え方について考察していきたい。

*日本経済新聞 2020年8月10日付記事「デジタル投資15.8%増 20年度、コロナ下でDX加速」

日本は「守りのIT」

IT予算の用途(日米比較)

|

| 出典:一般社団法人電子情報技術産業協会「2017年国内企業の「IT 経営」に関する調査」 |

上記は、2013と2017年の日本企業、2013年の米国企業のIT予算の配分について示したチャートである。右側の赤色の文字で書かれているのが、攻めのIT分野で、左側の青色の文字で書かれているのが、守りのIT分野である。表からも分かる通り、米国企業は「攻めのIT」に重きが置かれている。一方で、日本企業は「守りのIT」が主となっている。2017年に、攻めのITへの投資が多少拡大しているものの、米国企業のそれには及んでいない。また、収益インパクトをもたらす「ITによる製品/サービス開発強化」を米国は最も重視しているが、日本は全く伸びておらず、2013年と2017年でほとんど変化がない。

日本はコスト削減を重点に「守りのIT」投資を行ってきた。日本は「IT=コスト削減」の見方が非常に強いと伺える。

一方で「攻めのIT」投資を行うアメリカは、グーグルやアップルの台頭でもわかるように、ITによって既存のビジネスモデルを打ち破り、収益力で一歩先を行っている。

レガシーシステムが大きな障壁に

|

| 出典:野村総合研究所「デジタル化の取り組みに関する調査」 |

|

| 出典:経済産業省、日本情報システム・ユーザ協会 |

しかしながら、日本がIT投資をしてこなかったわけではない。「守りのIT」によるコスト削減が行われているはずである。しかし、生産性にその効果は現れていない。なぜだろうか。

日本企業はこうしたレガシーシステムの問題から脱却できず、ランザビジネス予算、つまり既存のITシステムのメンテナンスに高いコストがかけられ、なかなか次のステップ(バリューアップ)に移行できない状態が続いている。

レガシーシステムからの脱却に何年かかるかについて、具体的なデータでは示されていないが、「守りのIT」効果が出るまでにはかなりの時間を要することが伺える。

日本企業の課題、利益率の低さ

ここからは少し論点を広げて、日本企業の問題点とDXによって達成すべき課題について論じていきたい。着目したのは、労働生産性の低さに加えて、日本企業の利益率の低さである。

図1 企業の利益率比較(日・米・欧)

|

| 出典:経済産業省「通商白書2017」より抜粋 |

【参考】ROEの国際比較(2016)

|

| 伊藤レポート(2016) |

経済産業省の資料によると、日本企業の利益率は欧米企業に比べて低水準となっている。粗利率は、日本企業が25.6%であるのに対して、米国企業は36.1%。営業利益率は、日本企業が4.2%であるのに対して、米国企業が7.5%、欧州企業が6.7%といずれの指標で見ても日本企業の利益率は低い。また、日本企業のROEは欧米諸国のそれに大きく差をつけられており、デュポン分解を見るとこの原因は利益率の低さで説明がつく。

攻めのITへの転換が求められる日本企業

コストの内訳を見ると、日本は売上原価率が74.3%、販管費率が20.5%、負担税率が38.4%となっている。販管費率は米国・欧州より低く抑えられているものの、売上原価率と負担税率で大きな差がある。これらのことから、日本企業の利益率の低さの原因は、売上原価(もしくは売上)と法人税にあると考えられる。逆に言えば、日本がしてきた「守りのIT」投資は主に販管費にヒットするものであり、それを続けていても根本的な問題解決にはならないだろう。日本企業には「攻めのIT」が求められている。

法人税の動向

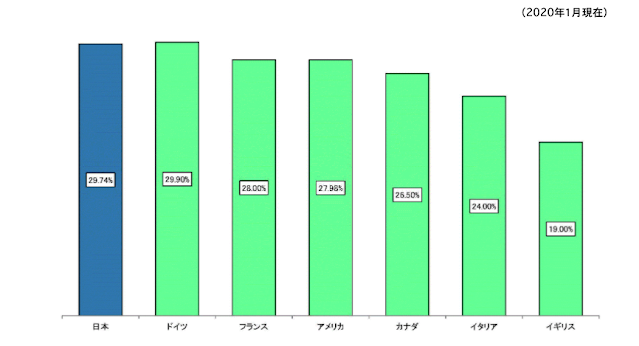

図2 法人税率の国際比較

|

| 出典:財務省「法人課税に関する基本的な資料」 ※通商白書のデータと異なり上場企業以外も含むことに留意 |

横道に逸れるようではあるのだが、本質的な課題について深掘りする前に法人税について触れたい。日本においては、2015年度・2016年度において、成長志向の法人税改革を実施しているため、2017年度の通商白書のデータにはその効果が反映されていない。最新のデータを見ると、法人税の実効税率が他国と比べても同水準に近づいてきていることがわかる。改革前が37.00%だったのに対して、32.11%(2015年度)、29.97%(2016・2017年度)、29.74%(2018年度~)となっている。これらを勘案すると、国際比較の観点からは、税による利益率の圧迫感は年々解消されてきていると考えられる。

本質的な課題は売上原価率の改善(売上の向上、原価の削減)

そうすると、原価率の高さが日本企業の利益率を下げている最大の要因と考えられるわけだが、米国企業と比較して10ポイント以上も高い理由はなんだろうか。

|

| 出典:筆者作成 |

上記を整理した上で、日本企業の利益率を高めるために、大きく分けて2つの課題があげられる。サプライチェーン(売上・原価サイド)、価格設定・製品差別化(売上サイド)である。

日本はサプライチェーンが複雑すぎる

|

| 出典:みずほ総研「わが国中小企業の収益性と競争力」 |

日本の卸売業の全産業に対する比率は、製造業に次ぐ産業規模となっており、中間投入費率を見ても国際的に日本は高くなっている。このように、サプライチェーン部分がコスト高となっていることから、原価率を引き上げる要因となっている。また、サプライチェーンの複雑さによって生み出された無駄なコストは、価格転嫁できていない可能性があり、原価のみならず、売上自体に影響を及ぼしている可能性もある。

業界のサプライチェーンにおける課題

「アパレル」

|

| 出典:山内秀樹、講義資料より抜粋 |

アパレル業界のサプライチェーンは、素材メーカー → 工場 → 商社 → アパレル企業 → 小売店となっている。アパレル業界は、作れば作るだけ売れるという大量消費の時代が終わり、グローバル化と顧客ニーズの多様化の時代に入ったことで、機動的かつ戦略的なサプライチェーンの構築が求められている。現在、アパレル企業はコスト削減を求めて海外で生産を行っている。また、複数の素材メーカー・商社との取引があり、顧客のニーズに迅速に対応するためには、何層にもわたって調整が必要になっている。アパレル企業は、こうした複雑化するサプライチェーンの中で、顧客ニーズに迅速に対応すること(収益最大化)と在庫調整・原価低減(コスト削減)の両方を実現することが求められている。これには、ITを利用した包括的なシステム改革が必要だ。そのような改革の先行事例として、ファーストリテイリングのサプライチェーンに関する考え方は非常に参考になるので以下に添付しておく。

参考事例「これからのサプライチェーン」

|

| 出典:ファストリ、IR資料より抜粋 |

日本企業、プライシングが下手くそすぎ問題

次にあげられる課題は、プライシングである。プライシングを強調する理由は、国際比較から見える日本企業の価格戦略の弱さが浮き彫りになっているからである。

図3 各項目を1%改善した場合の営業利益増加率(米国企業)

図4 各項目を1%改善した場合の営業利益増加率(日本企業)

|

| 出典:山梨広一(2005)「マッキンゼー プライシング」 |

上記は、価格、変動費、数量、固定費を1%ずつ改善した場合の営業利益の増加率を示している。図3は米国企業、図4は日本の上場企業を対象に調査したものである。いずれの場合でも、価格を1%上昇させたとき、営業利益の伸びが最も大きくなっている。また、米国企業が10%前後でとどまっているのに対して、日本企業は20%以上も営業利益を吊り上げる効果があるという。伸び代があるのだと言えなくもないのだが、厳しい言い方をすると現状の日本企業の価格設定がいかに下手くそかを物語っていると言えよう。

また、先に見た日・独・米の収益力分解の図でも、日本は価格交渉力の強さを表す付加価格デフレーターがマイナスで推移していた。ここからも、日本企業のプライシングが大きな課題となっていることが示されたといえよう。

「日本は資本コストが低い経営体制なのだから当然だ」、「日本は市場シェア拡大を狙う戦略なんだ」、そんな声が聞こえてきそうだが、プライシングはリスクどうこうの話ではないし、いくらシェアを拡大しても利益が出ないのであれば、その戦略に価値はない。

価格競争に陥っている

| 出典:経済産業省「通商白書2017」 |

大手コンサルファーム、サイモン・クチャーの調査によれば、価格競争に陥っていると答える日本企業が2014年時点で80%に達しており、また、2017年の東京商工会議所による中小企業に向けた調査によれば、売上拡大を阻害する外部要因として最も多くあげられたのが、価格競争に陥っていることであった。価格設定が下手という理由の裏側には、価格競争に陥っているという悲しい状況がある。

価格競争から脱するために

|

| 出典:経済産業省「通商白書2017」 |

価格競争から脱するためには、製品・サービスの差別化が必要だろう。差別化にはいくつかの方法があり、三菱UFJリサーチの調査では、技術力・デザイン・マーケティング・ニッチ市場などがあげられている。この中で、もっとも票が集まった差別化要素は技術力だった。

DXによって企業に眠るデータを覚醒

その中でも、企業が持つデータは重要な差別化要素になると考える。企業は必ず自社製品・サービスに関連したデータを持つ。そして、各企業に集まるデータは、各企業によって異なり、それゆえそのデータから生み出される示唆は他社との差別化要素となるのである。

ユニチャームの事例

中国デジタルイノベーションセンター(DIC)では、SNSやEコマース等の口コミや投稿データを収集、蓄積、統合するデジタル基盤を活用することによって、消費者理解の促進に繋げ、商品上市後の消費者インサイトの検証スピードをアップし、商品戦略の成功確率を高めている。

データの覚醒までには、いくつかのステップを踏む必要がある。①データのデジタル化(キャッシュレス、ペーパレス)→②クラウド化(IaaS、プライベートクラウド)→③解析(統計、機械学習)→④自動化である(①②は守りのIT、③④は攻めのIT)。日本企業は①で止まっているところが多く、②に到達するまでが非常に遅い。また、③④は人材不足等もあり、日本は先進企業におくれをとっている。そういうわけで、差別化に苦しみ、価格競争に巻き込まれるという構図に陥っている。これらのステップを着実にすすめ、企業独自のデータを活用した製品・サービスを確立できるかが重要になる。デジタル社会においては、このデータの違いこそが差別化要素となるからだ。

新たなビジネスモデルの構築

また、ITの発展によってモノとインターネットがつながる世界が実現している。その中で、新たなビジネスモデルが続々と展開されている。その1つがシェアリングエコノミーである。ITによって有効活用されていない場所や資源を特定でき、AirbnbやUberなどのようにそれらを共有させることでビジネスの機会が生まれた。こうした新たなビジネスモデルの構築は、企業の競争優位性を生み出すといえよう。

プレミアム化も1つの手立てとして有効

DXは関係ないが、価格競争から抜け出す手立てとしてプレミアム化が注目を浴びている。例えばセブンイレブンは、自社製品をプレミアム化し、「セブンプレミアム」として売り出している。コンビニエンスストアは通常、メーカーの製品を販売する小売業であるが、セブンイレブンは自社製品を開発・販売し、それをプレミアムと位置づけることによって、メーカーの製品と差別化させ、価格をつり上げることに成功した。また、コンビニにとってみれば、自社製品が売れるほど利益率が高まるため、非常に効果的なマーケティング戦略であると言えよう。

伝統的な商慣習も大きく関係している

また、観点を少し変えると、価格設定が下手くそな理由には、伝統的な商慣習もあげられるだろう。日本においてはサービスという言葉が「値引き」を意味することからもわかるように、営業の1つの武器としてディスカウントが多用されている。大口割引やリベートなどが格好の例だろう。良いものには相応の対価を払うべきであるという価値観が欧米諸国に比べて欠如しており、筆者はこうした消費者と売り手の伝統的な慣習が原価率を押し上げてしまっている悪の根源と考える。ここから抜け出すには、製品の差別化はもちろんのこと、顧客との関係見直し、既存顧客に依存しないために新規顧客の獲得、またウェブでの販売チャネルの構築(ウェブで受注までが完結する仕組みなど)が必要になるだろう。

【参考】プライシングの方法論

まとめ

DXによる労働生産性向上にむけた課題は以下の3つに絞ることができる。

- レガシーシステムからの脱却

- 「守りのIT」から「攻めのIT」への移行

- 「攻めのIT」による収益力の強化(サプライチェーン、製品差別化)

上記でみたように、日本企業は守りのITに投資が行われているもレガシーシステムのせいで、なかなかコスト削減の効果まで生み出すことができていない。まずは、レガシーシステムからの脱却が求められる。またその次には、守りのITから攻めのITへの移行によって、IT投資を収益力の向上につなげることが求められ、そのためにはデータの活用や新たなビジネスモデルの構築による製品・サービスの差別化が必要となるだろう。

日本のDX改革は道半ばであり、今回のコロナによるIT投資への追い風も、人々の労働生産性に効果が現れるまでには時間がかかるだろう。しかし、今回の強制的とも呼べる改革が、日本人のIT投資への意識や考え方を変化させ、将来にとって大きな意味を持つことになると期待している。

Comments

Post a Comment